絵を始めたばかりの初心者の方が、形を取れないのは当たり前といえるでしょうが、ある程度経験を重ねた中級者クラスの方でも、デッサンが狂う方はけっこういます。

しっかりしたデッサンを描くには、物の見方を知ることが重要ですが、うまく形が取れない人は、この見方を押えることができていないのです。

基本的な見方を押えた上で、練習を続けないと上達は望めません。

この記事では、デッサンをする際に最も重要な、透視図法的な見方に基づいた計測方法とルビンの壺について解説します。

デッサンとは

物の見方について解説する前に、デッサンとは何かについて触れておきたいと思います。

絵の勉強の基本といえばデッサン、そんな風に思っている人は多いでしょう。

しかし、作品の下絵もデッサンと呼んだりします。

そもそも、デッサンとは何でしょうか。

一般的にデッサンは、木炭や鉛筆でしっかり描いた白黒の絵を指す印象がありますが、フランス語での「デッサン(dessin)」は、白黒に限らず色がついたものも含めた「絵」を指す言葉です。

ちなみに、英語の「デザイン(design)」も同源です。

さらに、イタリア語のdisegnoを経由して「輪郭を捉える」という概念になりました。

日本語では、「素描」と訳されますが、その他にも似た意味として使われる言葉はたくさんあります。

スケッチ、クロッキー、ドローイング…などです。

✅「絵を描く」という意味の英語 “sketch” や“draw”を理解すると、「素描」と訳されていることも頷けます。言葉に興味のある方は下のリンクを参照してください。

完成作品の前段階としての習作を指して、スケッチやクロッキーと呼んで使い分けたり、まとめてデッサンと呼んだりもします。

この曖昧さが、特に初心者を混乱させる原因になるのだと思います。

元来は、作品制作のための下絵や習作でしたが、画家の社会的地位が向上したこと、紙の値段が安くなったことなどが要因となり、17世紀頃からそれ自体が作品として、評価、収集されるようになっていきました。

デッサンは時と場合によって、いろいろな意味に使われますが、教室では目の前の物を見て、写実的に描く基礎練習と捉えておけばよいでしょう。

余談

フランス語でデッサンといえば、「二つのオッパイ (deux seins)」という言葉と発音が同じです。

ググって発音を聞いてみてください(笑)。

デッサン上達のためのポイント その①

私たちが絵を描く時、透視図法的な見方が必要になります。

つまり、視点を固定して見るわけです。

透視図法というと、難解で数学的なイメージが先行して、まったく受け付けない方も多いと思いますが、それほど難しいことではないので、ここから先もぜひ読み進めてみてください。

視点を固定することと透視図の「画面」

私たちが物を見る時、右にある物を見る時は頭を右に向け、左にある物を見る時は頭を左に向けます。

これでは視点を固定していることになりません。

視点が固定されないままでは、見る世界もバラバラになってしまいます。

ですから、写実的に絵を描く時には、頭の位置や向きを変えずに見る必要があるのです。

だから、頭(視点)は動かせない。

これが透視図法的に見るということであり、このガラス窓を透視図では「画面」と呼びます。

デスケルも透視図法の画面に相当しますが、この「画面」を意識することと、視点を固定することが透視図法の入り口になるのです。

イーゼルに立てたキャンヴァスから、覗き込むように描く人を見かけますが、これでは見る位置が安定しません。

近よったり離れたりしながら、視点が前後する場合も同様です。

※ 細部を確認するために、一時的に近寄って見ることとは違います。

✅ デッサンを練習する際には姿勢が大切だということになります。

※ 透視図の基本については次のリンクからご覧ください。

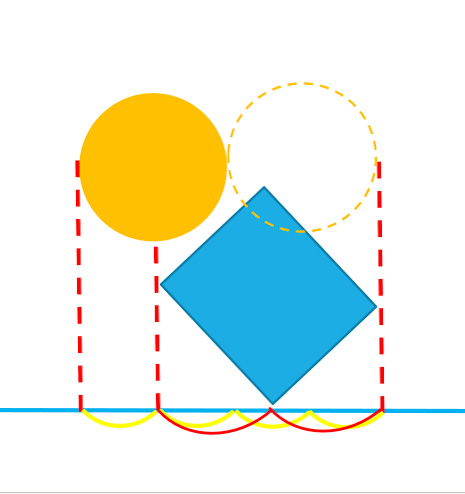

物を見る基準は「水平」と「垂直」

物を見るためには基準が必要となります。

その基準は「水平」と「垂直」です。

「水平」の基準は「水平線」です。

水平線は自分の目の高さにあり、厳密にはこの一本しか存在しません。

※ 水平線に平行な線は、水平線と呼びません。

この水平線に平行な線を、「水平」の基準にします。

「垂直」の基準は「鉛直線」です。

鉛直は重力の方向で、垂直はある面や線に対して、90°を成す角度をいいます。

「水平」と「垂直」の捉え方

絵を描く時には、この「水平」と「垂直」の使い方を知る必要がありますが、この二つをもう少し正確に確認しておく必要があります。

「水平線」は目の高さにあり、モチーフに対する視線と直交しています。

この「水平線」と平行な線を、水平方向の基準とします。

「垂直」は容易に捉えることができます。

糸に重りを結んでぶら下げれば、この糸の方向が「垂直」になります。

※ 正確には「鉛直」です。

絵を描くことと「水平」‥ここ重要です!

デッサンが狂うという方は、特にしっかり読んでほしいと思います。

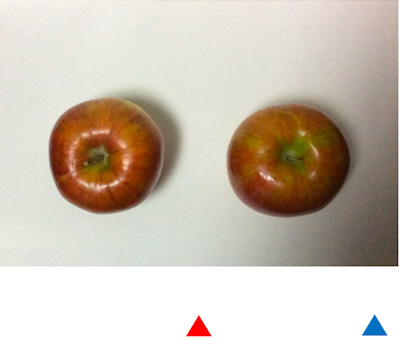

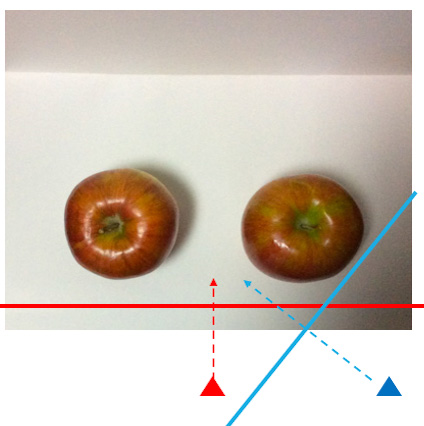

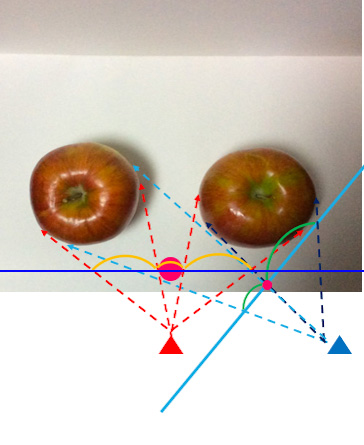

図1のように二つ並べた林檎を描く時、▲の位置と▲の位置では、見え方にどのような違いが生じているでしょうか。

水平線と視線は直交していますから、それぞれの位置からの「水平」は図2の通りです。

▲の位置では、「水平」は図2の赤線になり、図3のように見ることになります。

▲の位置では「水平」は図2の青線になり、図4のように見ることになります。

つい、テーブルの角 (図4の青点線)に目を奪われて、「水平」を見失いがちですが気を付けたいところです。

この場合の「水平」は図4の青い実線です。

ここがしっかりと理解できていないと、デッサンが狂う原因になります。

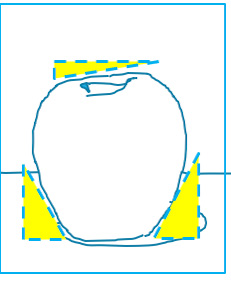

絵を描くことと「垂直」

引き続き、「垂直」について考えます。

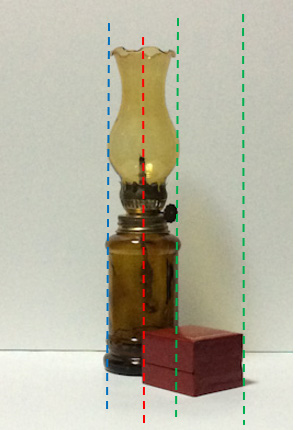

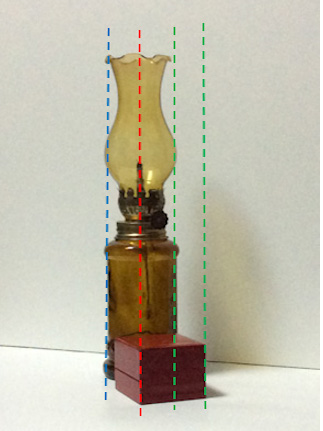

ここではランプと小箱をモチーフに選びました(図5)。

図5に「垂直線」を重ねてみます。

小箱とランプの位置関係がはっきり分かります (図6)。

見る位置が変われば、それぞれの位置関係も変化して見えます(図7)。

計測について

絵を描き進めていく中で、物と物の大きさの関係や、人体のバランスなどを正確に知るために計測をすることがあります。

ここではその一例を示します。

まず初めに「水平」方向にランプと小箱の関係を測ってみます(図8)。

小箱の真ん中の角は、箱全体のちょうど二分の一。

ランプの太さの半分が、小箱では三つ分くらいの長さになっています。

図8を上から見ると、図9のようになっています。

モチーフ全体はランプ二つ分の幅があることが分かります。

次に「垂直方向」に測ります。

小箱を基準にすると、ランプの一番上までちょうど五つ分あることがわかります(図10)。

意識する「画面」が違うと、こんなに大きさも変わる

私たちが絵を描く時、「画面」を意識することは重要です。

特に水平方向を見誤ると、測る長さもずいぶん違ってきます。

実際に確かめてみましょう。

▲から見る時と、▲から見る時の二ヵ所で、見え方の違いを比べてみます(図11)。

計測する時は、必ず「画面」上で測ります。

▲から見ると、二つのりんごは同じ大きさです(図11 黄線)。

▲から測ると、画面から距離のある左のりんごは小さくなっています(図11 緑線)。

りんごの隙間 (図11 ●)も見えなくなります。

もちろん▲の位置で、▲と同じ方向に視線を送っても構いません。

しかし、この見方は「図」として正しくても、場合によってはいびつな形になります。

デッサン上達のためのポイント その➁

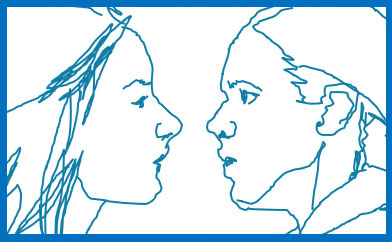

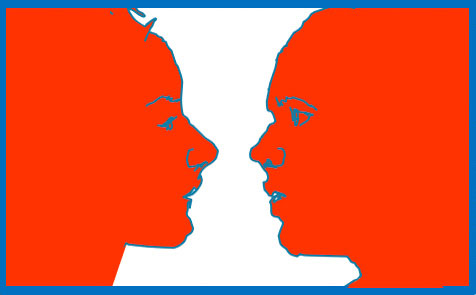

物の形を見る場合、「水平」、「垂直」を基準として見る以外に、「図と地」の関係を見る方法があります。

「図」とは主要なモチーフであり、「地」とは背景です。

図12は2人の女性が向き合っている絵です。

ただ単に二人の横顔が描かれているとしか見えないかもしれません。

では、人物の部分を塗りつぶしてみます。

何か気が付きませんか?

さっきまでは主に女性の顔が見えていたはずです。

しかし、人物を塗りつぶしたことにより、塗り残された部分が「壺」のような形として認識されるようになりました。

これを※ルビンの壺といいます。

この図は、ある部分を「図」として見ると、その周りは「地(背景)」として認識されるということを表しています。

つまり…

人間は二つの形を同時に認識することができないということです。

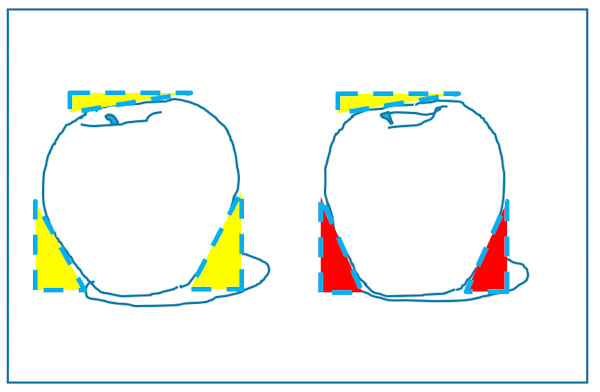

ルビンの壺‥描画への応用

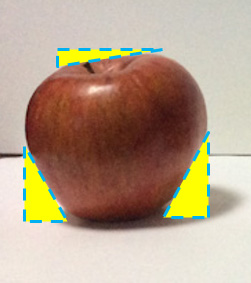

では、「ルビンの壺」をふまえてりんごを見てみます。

りんごを描く時、ほとんどの人は、まず「りんご」を見ます(図14)。

つまり、りんごを「図」として、見ていることになります。

同時に「地」の形にも注目します(図15)。

同時とは言っても、人は図と地の形を、同時に見ることはできません。

意識して、図と地を交互に見るのです。

図14のりんごを、図16のように描いたとします。

すこしスマートですね。

そこに図15で使った三角形を当ててみると、図16ではりんごと三角形の間に隙間ができています。

形に狂いがあるので当然です。

図14のりんごを隣に並べて見比べると、上部の三角形のように似た部分もありますが、「地」の形の違いはよくわかると思います。

このように、「地」の形を見比べることも、大事な見方なのです。

最後に

多くの初心者が「水平と垂直」・「図と地の関係」を使った見方を押えないまま、「人物の描き方」や「風景の描き方」という風に、○○の描き方に走る傾向があるように思います。

そういう見方は、そのモチーフに対してのみ対応できますが、応用が利かないので、基本の見方を押えて、どんなモチーフにも対応できるように練習を重ねましょう。

簡単に上達する道はありません。

とにかく、コツコツ続けてください。

遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。

コメント