静物画を描くためのセッティングは華やかな方が気分も楽しくなります。

りんご、ぶどう、桃などを皿や籠に盛り、グラス、ワインボトル、花などと組み合わせると素敵です。

こういったセッティングは生徒さんも集中して取り組みますし、果物などは実に見事に描いています。

ところが、背景 (バック)に関しては雑になっている人は少なくありません。

これでは、いくら果物やその他のモチーフがしっかり描けていたとしても、モチーフの存在感を弱めることになってしまいます。

立体的に描かれたモチーフは、奥行きの感じられる背景にあってこそ活きるからです。

モチーフは立体的でも、背景が平面的ではかみ合いません。

では、どうすればいいのでしょうか。

床と壁の境界線

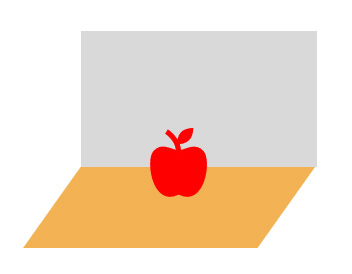

背景は図1のようなL字型の空間が基本です。

床があって、壁がある...そこにモチーフがあるという風に考えます。

視点によっては、床だけになったり、壁だけになったりします。

そのL字型の空間は、木のテーブルに白い漆喰の壁であったり、床も壁も全体に布でセットされていたりすると思いますが、まず大事なことはその境界線がどこにあるかということです。

この境界線一本で床と壁が暗示され、奥行き表現に大きく影響するからです。

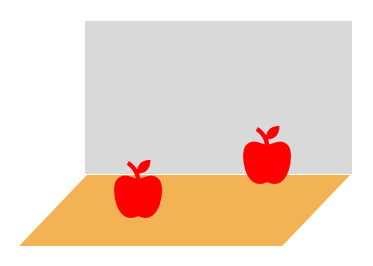

ただし、モチーフと境界線の位置関係には注意が必要です。

図2の右のりんごは境界線に近すぎます。

りんごの大きさに対して向こう側が狭すぎるので、りんごはテーブルにのっていません。

(壁にめり込んだように見える)

左のりんごのように輪郭線が境界線に接すると奥行きを描くことが難しくなるので、必ず図1のようなしっかり重なり合う位置関係にします。

また、画面のちょうど真ん中に境界線を引くことも避けます。

鑑賞者の視線が動きにくくなるからです。

奥行きのある背景 (バック)の描き方

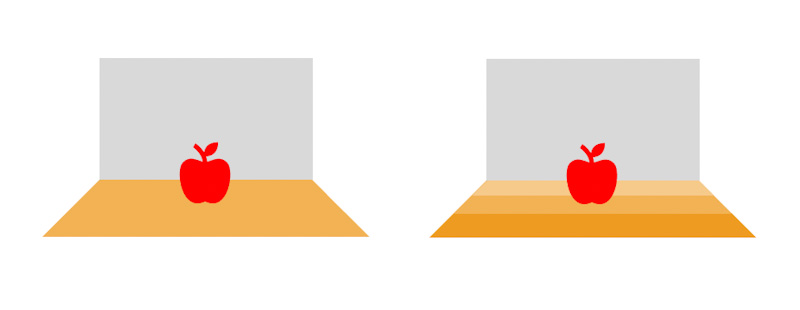

次にテーブルの手前と奥の距離感を考える必要があります。

例えば木のテーブルを茶色のべた塗りにしていては、その奥行きは表現できません。

図3は床に黄土のグラデーションをつけたものと、そうでないものを並べました。

グラデーションの幅は奥に向かって狭めてあります。

床をベタ塗りにした左側は、奥行きがあまり感じられないばかりか、床がせりあがっているようにさえ見えます。

光について

壁も光を意識して描かなければなりません。

モチーフに対して、光の入る側の壁を暗くし反対側を明るくします。

そのことによって、モチーフが強く浮き出てくるのです。

最後に

絵は関係の中で成り立っています。

背景 (バック)をおろそかにせず、モチーフに注いだ力と同じくらい、背景にも力を入れて描くべきです。

奥行きを意識して背景を描くことにより、あなたの静物画は一味も二味も違ったものになることは間違いありません。

遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。

コメント