水彩画は子供のころから慣れ親しんでいることもあって、気軽に始めようという方は多いと思いますが、いざ始めてみるとこれが意外に難しいと感じている方は少なくないでしょう。

それは、油絵のように何度も描き直しが出来ず、失敗ができない緊張感を伴うからだと思います。

ところが、水彩だって消せます。描き直せます。

「え⁈ そうなの??」と思ったあなた、ぜひ最後まで読み進めてください。

この記事では、水彩画の基本的な描き方と、最初に揃えるべき道具について紹介します。

道具の選び方については、迷わなくてもすむように一押しのおすすめ品を紹介しています。

水彩絵の具の特徴

一度乾いて固まったとしても、再び水に触れると溶けてしまうので、パレット上の絵の具も繰り返し使うことができます。

水彩絵の具には大きく分けて、透明水彩と不透明水彩(ガッシュ)の2種類があります。

透明水彩の場合、展色材となるアラビアゴムが30%溶液のもの、不透明水彩(ガッシュ)の場合15~20%溶液のものを指します。

色を塗り重ねる順番

基本的には明るい色から塗っていきます。

濃い色は後です。

濃い色の上に明るい色を塗っても、後から塗った明るい色はそれほど効果的な反応を示さないからです。

色の明度

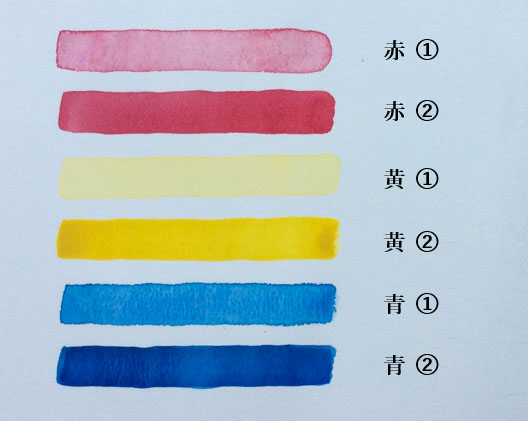

図1は赤・黄・青それぞれの明るい色(薄い色)、暗い色(濃い色)を示したものです。

同じ色での明暗(薄い、濃い)は分かると思います。

例えば、「赤 ➀」と「赤 ➁」では、「赤 ➀」の方が「赤 ➁」より明るいといった具合です。

では、異なる色を比べた場合はどうでしょうか。

「赤 ➁」と「黄 ➁」を比べてみた場合、明るいのはどちらだと思いますか。

また、「赤 ➁」と「青 ➁」を比べた場合では明るいのはどちらでしょうか。

これを判断するには、色を明るさ(明度)で見る必要があります。

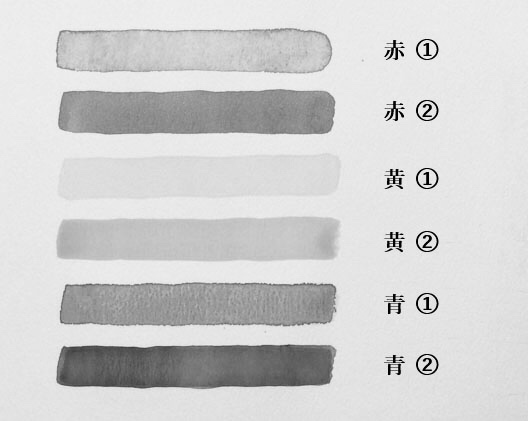

「図2」は「図1」を明度に変換した図です。

これを見ると、「赤 ➁」より「黄 ➁」の方が明るいことがわかります。

さらに、「赤 ➁」と「青 ➁」ではわずかながら、「赤 ➁」の方が明るいですね。

このように色を明暗で見ることが、水彩画を描く場合重要になります。

色の塗り重ねによる効果

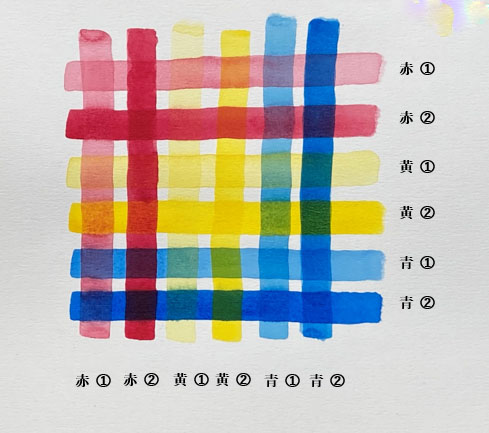

「図3」は「図1」の色の帯をクロスさせたものです。

明るい色に暗い色を塗り重ねた場合、後から塗った色の方が目立つことがわかります。

例えば、「赤(横) ➀」に「青(縦) ➁」を塗り重ねた場合や、「黄(横) ➁」に「赤(縦) ➁」を塗り重ねた場合などです。

逆に、暗い色に明るい色を塗り重ねた場合では、後から塗った色はあまり目立たないことがわかります。

例えば、「赤(横) ➁」に「黄(縦) ➁」を塗り重ねた場合や、「青(横) ➁」に「黄(縦) ➁」を塗り重ねた場合などです。

また、同じ色を重ねると色が濃くなることがわかります。

これらの性質を理解した上で、実際に描いてみましょう。

実際に描いてみましょう

モチーフと構成について

今回のモチーフは季節の野菜を用意しました。

パプリカは三角形の構図を作り出すために、高さを与えるモチーフとして選んでみました。

色もきれいですしね。

基本的な水彩画の描き方‥下絵

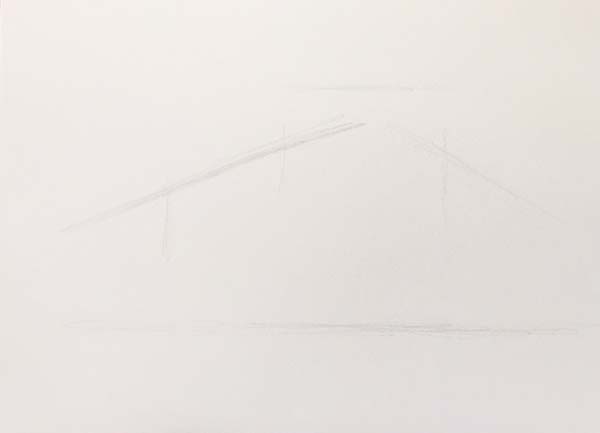

まずは大まかなアタリを取ります。

今回はF4サイズの用紙にHBの鉛筆で描いていきます。

この時の筆圧はあまり強くならないようにしましょう。

初心者の方には、紙が凹むほど筆圧の強い方がいます。

初めのうちはそれでもいいですが、徐々に力を抜く練習をしてください。

下絵が鉛筆で濃くなりすぎたら、練り消しを画面の上でコロコロ転がすようにして、鉛筆の色を薄くします。

基本的な水彩画の描き方‥着彩

まずは画面全体に色を配っていきます。

水彩絵の具は乾くと色が薄くなるので、自分が感じている色よりも若干濃い目の色を作ります。

それぞれのモチーフに使った色は次の通り。

■ 万願寺唐辛子 パーマネントイエローレモン、イエローオーカー、ビリジャン

■ トマト イエローオーカー、カドミウムレッド、クリムソンレーキ

■ ナス イエローオーカー、クリムソンレーキ、ウルトラマリン

描き始めるにあたって、どこから塗ればいいですか?という質問をよく受けます。

先に、「明るい色から塗っていく」と書きましたが、これは誤解を招く部分でもあると思っています。

つまり、この絵の場合、一番明るいパプリカから塗り始めて、最後にナスを塗るのかというとそうではないということです。

「明るい箇所」からではなく、あくまでも「明るい色」からです。

それぞれのモチーフが持つ明るい色から描き始めて、暗い色へ向かって描き進めていけばいいのです。

暗い部分に向かって色が重ねられているのがよくわかると思います。

水彩画で失敗できないはウソ

万願寺唐辛子のヘタが長すぎたので、洗って消しました。

洗うといっても、水を含ませた筆でヘタの部分をなでて、絵の具が溶けてきたらティッシュで吸い取るだけです。

水彩は失敗できない、修正ができないと思っている方も少なくないですが、少しくらいなら問題なく消せます。

※ 使用する紙によって違います。

背景にも調子を与えます。

パプリカの黄色を活かすため、ほんの少し青みを入れてみました。

背景に使った色は次の3色。

■ イエローオーカー

■ バーンとシェンナ

重色で色を濃くしながら、ディティールを描き込んでいきます。

トマトの右の輪郭線も修正しました。

パプリカやトマトのハイライトは、水をつけた筆で洗ってティッシュで押さえて拭き取りました。

仕上げに白い絵の具も使ってみる

トマトと万願寺唐辛子の細かいハイライトにガッシュの白を使いました。

水彩で「白」は使わないと習う方も少なくないかもしれません。

特にハイライトには、紙の地を塗り残して表現するべきだなどと、頑なに「白」は使わない方もいらっしゃいますが、そこまでこだわる必要はありません。

「白」は使ってもいいのです。

その方が気楽なのだから。

背景をさらに暗く描きこみ、画面全体の調子を整えれば完成です。

初めに揃えるべき水彩画の道具

ここからは、水彩画に必要な基本的な道具について紹介します。

これから道具を揃えようとしている方は参考にしてください。

透明水彩絵の具

どのメーカーの絵の具でも併用できます。

初めから色数が多すぎると、見分けが付かず使わない色も出てきます。

最初は12色セットを購入し、徐々に好みの色を増やしていきましょう。

✅ 絵の具にはチューブタイプと固形タイプがありますが、たっぷりの絵の具でのびのび描くことに向いているチューブ絵の具をお勧めします。

パレット

水彩のパレットにはいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

アルミやプラスチック製のパレットは軽くて持ち運びに便利ですが、アルミ製のパレットは凹みなど変形しやすいこと、プラスチック製のパレットは洗っても色が残りやすい、水を大きくはじくという欠点があります。

スチール製のパレットは重いですが、テーブルに置いて混色する際に安定して動かず、混色がやりやすいことがメリットです。

✅ 初心者用ならアルミ製のパレットがいいでしょう。

筆

ここに紹介する筆は、水の含みと穂先のまとまりが良く、ほとんどこの1本で描くことができます。

最初はこの1本を使ってみましょう。

水彩紙

水彩紙にはドーサと呼ばれるにじみ止め処理がされています。

これによって、絵の具が紙の中に吸い込まれるのを防ぎ、表面にとどまった顔料が発色するのです。

今回使用した紙は、紙質もよく描きやすいのでよく使っています。

水入れ

特に購入する必要はありません。

広口ビンやペットボトルを切ったものを使えばいいと思います。

水の濁りの度合いもわかりますしね。

✅ ホルベイン トリオ筆洗はちょっと小さいかもしれませんが、コンパクトで持ち運びには便利です。

屋外スケッチ用に向いています。

あると便利な道具

水彩用携帯イーゼル

屋外スケッチの際にあると重宝するのがこのイーゼル。

折りたたみ式でコンパクトにまとまるので、持ち運びに便利なだけでなく、スケッチブックを水平に固定できる水彩用ならではのイーゼルです。

マスキング液

今回の制作では使っていませんが、マスキング液を使えば、よりシャープなハイライトを表現できます。

ガラスや金属の光沢、狭い範囲のハイライトなど、細かい部分を白く残したい時にあると便利なのがマスキング液です。

塗り残したい部分に先に塗って乾かし、色を置いた後で剥がせば白く浮かび上がるという優れものです。

マスキングを剥がす際には専用のラバーを使用します。

指でもはがせますけどね。

生ゴムを含むタイプのマスキング液は筆を石鹸につけますが、これは必要ありません。

このまま使ってもいいし、小皿に出して筆につけてマスキングをしてもいいです。

水でかなり薄めても効果は落ちません。

最後に

水彩画は塗り方のテクニックよりも、デッサン力が物を言います。

行き当たりばったりで色を置いていくのではなく、明暗関係に注意を払いながら描き進めなければなりません。

ここが初心者にとって、難しいところだと思います。

コメント