この記事でわかることは次の4つです。

■ 粋な手紙の楽しみ方って…

■ 展覧会(個展/グループ展)のお礼状の文例集

■ ネットでの注文印刷の利用について

SNSの発達により、手紙を書く機会はめっきり少なくなりました。

年賀状を辞退する人も増えています。

賀状をもらうのは嬉しいけれど出すのは億劫…それが本音ではないでしょうか。

しかも、手紙には形式があります。

これは、慣れてなければ厄介なものでしかない。

手紙を遠ざけてしまうのも当然だと思います。

もし、あなたが手紙の書き方に慣れていなければ、ご来廊のお礼状を書くことに毎回苦労するはずです。

個人的には、展覧会の案内状やご来廊のお礼状などを出す機会も多いので、そういう意味では手紙を書くことには慣れている方だと思います。

この記事では基本的な手紙の書き方と、展覧会(個展/グループ展)へのご来場のお礼状文例集を紹介しています。

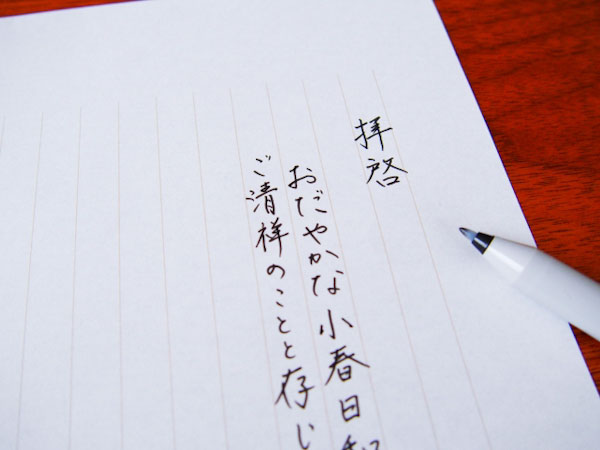

手紙の書式

手紙には型があります。

これが最大のネックになって、ほとんどの方が書くことをためらってしまうのでしょう。

型にとらわれ過ぎて書かないよりは書いた方がいいので、それほど気にしなくてもいいと思いますが、相手によっては押さえておきたいところです。

まずは、基本となる手紙の型を知っておきましょう。

① 前文

書き始めの挨拶分です。

・頭語 「拝啓」、「拝復」など。

・時候の挨拶 「春暖の候」「秋めいてまいりました」など。

・相互の安否の挨拶 平素の疎遠を詫びる言葉など。

これらすべてを略して、「前略」とし、すぐに本文に入ることもあります。

② 本文

前文を受けて、「さて」、「ときに」などの起辞を置き、本文へとつなぎます。

➂ 末文

「まずは右お願いまで」、「取り急ぎご連絡まで」と区切り、「敬具」、「頓首」などの結語で結びます。

頭語と結語の組み合わせは決まっています。

④ 後付

日付、署名、宛名を書きます。

日付は本文より1字か2字下げて書き、署名は日付の次の行、末尾を本文の行末に揃えて書きます。

宛名は目上の人なら日付より高く、同輩なら同じ高さに、後輩には低く書きます。

➄ 副分

追伸文です。「追って書き」「なおなお書き」ともいいます。

副分は書かない方がよく、目上の相手には避けたいものです。

押さえておきたい手紙のマナー

以前、とある小学校の教員から頂いたお礼状に驚いたことがあります。

まず、文章が分かりにくく内容も稚拙。

これで教員が勤まっているのか、と呆れるほどでした。

その上、ホワイトを何箇所使ったら気が済むのか、というくらい修正している。

手紙の型もめちゃくちゃ。

使っている便せんはキャラクターもの。

若い方でしたから、手紙の書き方を知らないのも無理はないのですが、これではお礼の効果も半減してしまいます。

最低限のマナーは押さえておきたいものです。

ここでは、七つの項目を挙げてみました。

① 便せん1枚で終わる内容なら葉書に書く

便せん1枚で終わる手紙には、余分に白紙の便せんを1枚添えるという習慣を聞きますけど、もらった方はどことなくがっかりします。

封書で出すなら、最低2枚は書きたい。

ただし、2枚目は3分の1程度の余白を残すと、見た目が美しくなります。

② 書き間違えたら書き直す

特に、目上の人に対する手紙は、修正液を使うことは避けるべきです。

友達レベルなら、二本線を引いて訂正すればいいでしょう。

➂ 罫線入りの便せんは略式扱い

目上の人や、仕事相手には使わない方が無難です。

④ 下手な字で書くより、パソコンの文字の方がいいか

パソコンで書いたのなら、そのままメール送信すればいいと思います。

下手な字が失礼ではないし、肉筆の方が温かみが伝わりやすいものです。

➄ 「拝啓」ではなく、「前略」から書くと失礼か

形式を重んじるタイプや、かなりの年配の相手でなければ気にすることはないでしょう。

文章に相手への敬意を込めればそれで十分です。

⑥ 自分の住所は必ず書く

受け取った相手が返事を書く場合、差出人の住所がないと、調べる手間がかかります。

もう一つは、宛先を書き間違えていた場合、差出人の住所がない手紙は行き場を失うことです。

⑦ あらたまった内容には、白い便せんを使う

便せんや封筒は、白が礼儀にかなったものとされます。

もらって嬉しい手紙にするために

手紙を出すにあたって、いくつかの楽しみ方があります。

これに関しては、手紙を受け取る側の気持ちを考えるとよいでしょう。

ここでは、一般的なことに加えて、個人的に意識していることを紹介します。

① 封筒

文具店に行けば、いろいろな封筒が売られています。

茶封筒、白無地、花柄、和紙…さまざまに買いそろえておいて、相手や機会によって選んでいます。

② 便せん/ポストカード/一筆箋

封筒と同様に買いそろえておき、これも季節や相手によって選んでいます。

ポストカードや一筆箋は展覧会場で買うことが多いです。

目上の方へ展覧会の案内を送る際の添え状や、お礼状に「雪月花」という便箋をよく使っています。

4種類の和紙が綴られた、とてもきれいな便箋です。

無地タイプ、金銀が振られているタイプが綴られています。

➂ 筆記具

筆ペン、ボールペン、カラーサインペンなどを使い分けています。

個人的によく使うのはぺんてるの極細タイプの筆ペンです。

書きやすくて安いので言うことありません。

④ 切手

切手は手紙の顔です。

記念切手をコレクションしておいて、季節感を演出したり、手紙の内容によって選んだりします。

特に絵画をテーマにした切手は、展覧会の案内状やお礼状にピッタリです。

古い切手も使います。

ちょっともったいない気もしますが、そのほとんどが額面通りの価値くらいしかないので、もしお手元にあるなら使ってみてはいかがでしょうか?

もちろん、ホントに値打ちのある切手もありますから、きちんと調べてくださいね。

下の写真のように、貼り方を工夫しても面白いと思います。

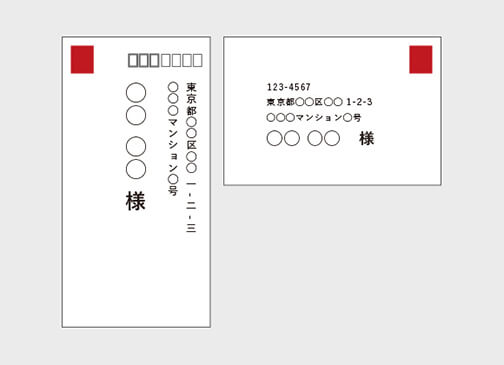

郵便局のホームページによると、切手は基本的には「縦長にしたときの左上」に貼ることになっています(下図)。

横長の手紙の場合は右上です。

これは機械でスムーズかつ正確に仕分けるためだそうです。

※ 斜めになってはいけないとは明記されていません。

※ 枚数の制限もしていません。

➄ 文香(ふみこう)

手紙に入れるお香です。

落ち葉の形や、動物の形などさまざまな種類があります。

(※ 1円玉(写真左)はサイズの参考です)

封筒に入れておくと、香りも一緒に届きます。

なんとも粋ではありませんか。

文香は手紙だけでなく御祝袋に入れたり、鞄や名刺入れにそっと忍ばせておくのもいいものです。

贈り物にも最適です。

種類は全部で26種類、香りは白檀をベースに調香されています。

名詞入れに忍ばせておき、うつり香とともにお渡しすれば、お洒落なだけではなく印象に残ること間違いなしです。

これ、けっこう使えますよ。

話のきっかけにもなりますし。

展覧会(個展/グループ展)のお礼状文例集

展覧会 (個展/グループ展)に足を運んでいただいた方には、お礼状を出してみましょう。

以下に文例を示しておきます。

展覧会 (個展/グループ展)のお礼状文例 ①

拝啓 ○○の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、この度は私の個展にお運びいただきまして、誠にありがとうございました。

おかげさまで来場者も多く、盛会のうちに終了することができました。

これもひとえに、皆様のご協力とお力添えあってのことと心より感謝しております。

これからも精進してまいりますので、一層のご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

略儀ではございますが、まずは書中にてご来廊のお礼まで申し上げます。

敬具

令和○年○月

展覧会 (個展/グループ展)のお礼状文例 ②

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、先日はご多用中のところ、私の個展にお越しいただきありがとうございました。

おかげ様をもちまして、無事に個展を終えることができました。

会期中はたくさんの皆さまより、お祝いのお言葉をかけていただき大変嬉しく思っております。

今後も皆さまに楽しんでいただけるよう制作に励んでいく所存ゆえ、どうぞ温かく見守ってくださいませ。

取り急ぎ書中をもちまして、お礼申し上げます。

敬具

令和○年○月

展覧会 (個展/グループ展)のお礼状文例 ③

拝啓 ○○の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、この度の私の個展に際しましては、お忙しい中、ご来場賜りましてありがとうございました。

おかげさまで盛況のうちに終えることができました。

これもひとえに皆さま方のご支援の賜物と心より感謝しております。

会期中にいただいたたくさんのお言葉を糧に、微力ではありますが精進していく所存でございます。

またの個展開催の折には、ぜひご案内させていただきますので、お立ち寄りいただければ幸いです。

略儀ながら書中にてご来場のお礼まで申し上げます。

敬具

令和○年○月

手書きで一言添える

決まりきった文面を印刷しただけでは、受け取った側には味気なく感じるものです。

来場者一人一人を思い出し、手書きの一言を添えておきましょう。

■ 作品をお買い上げいただきありがとうございました。

■ 久しぶりにお目にかかれて嬉しかったです。

■ 〇〇の話が出来て楽しかったです。

…などなど。

ただ、会期中はバタバタしていていることが多く、会期終了後には忘れていたり、記憶が曖昧になっていたりします。

✅ 手帳にメモを残しておくと、お礼状を書く際に困りません。

ネットでの注文印刷の利用について

展覧会の終了後は、どっと疲れが出るものです。

それが初めての展覧会であれば尚更です。

長期に渡って作品を制作をするだけでも大変ですし、その上に搬入、搬出作業、会期中の接待などで、精神的にも肉体的にクタクタになってしまいます。

そんな状況でのお礼状の発送は本当に大変ですし、サボりたくなってしまうところ…。

でも、こういうことは、きっちりしておく方がいいのです。

特に、回を重ねて展覧会をしようと考えているなら、絶対にやっておくべきだと思います。

なので…

ネットでの注文印刷を活用してもいいでしょう。

自宅印刷に比べて多少のコストはかかりますが、手間と時間を考えれば、活用する価値は十分あります。

印刷業者いろいろ

印刷業者もいろいろあって迷うところですが、いくつか紹介しておきます。

挨拶状ドットコム

✅ 挨拶状ドットコム ![]() なら、印刷だけでなく宛名プリントや、面倒な切手貼りまでやってくれます。

なら、印刷だけでなく宛名プリントや、面倒な切手貼りまでやってくれます。

ちなみに…

■ 印刷100枚(私製ハガキ) 6,600円(税込)。

■宛名プリント 1~199枚まで1枚につき11円(税込)。

(基本料金1,100円が今なら0円<2023年2月13日(月)まで>)。

■ 切手貼り 1枚につき15円(税込/切手代は別)。

※ 詳しくは、挨拶状ドットコムのホームページをご覧ください。

≫ 挨拶状ドットコム のホームページ![]() はこちら。

はこちら。

TOLOT Card

」

」【TOLOT Card】 ![]() にはサンキューカードがあります。

にはサンキューカードがあります。

展覧会場の写真や、お気に入りの作品などでサンキューカードを作り、気軽な一言を添えて送ってみてはいかがでしょうか。

友達やちょっとした知り合いなら、サンキューカードは喜ばれます。

しかも、たったの30枚500円(税込み・送料無料) ![]() !

!

コスパも最高です。

※ 詳しくは、TOLOT Card のホームページをご覧ください。

≫【TOLOT Card】

![]() のホームページはこちら。

のホームページはこちら。

最後に

手紙を書くことは楽しいのです。

相手のことを考えて言葉を届ける…なんとも素敵なことだと思いませんか。

SNSが盛んになっている今だからこそ、手紙の良さに気づいてほしいものです。

遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。

コメント