スマートフォンの普及により、カメラがより身近なものになり、写真は私たちの生活から切っても切り離せないものになっています。

近年のスマホやタブレットの画像はとても美しいので、その画像をもとに絵を描く人も少なくないでしょう。

教室でもスマホを使ってモチーフの写真を撮る方が増えています。

と同時に、写真がないと絵が描けない人も増えています。

写真を使うことが悪いわけではありませんが、写真に依存してしまうのは、あまり良いことだとは言えません。

特に、写真と自分が見ている世界の違いに気が付いていない人は、注意が必要です。

この記事では、写真を使って絵を描く際に知っておくべきこと、便利なことについて解説します。

写真撮影について

写真を使う場合、制作の補助として使える写真でなければ、意味がありません。

シャッターさえ押せば、目の前の物が正確に写ると思っていらっしゃる方は多いのですが、実際にはそうではありません。

教室で写真を写す人を見ていると、ほとんどの方がモチーフを鮮明に記録したいからといって、接近してシャッターを切っています。

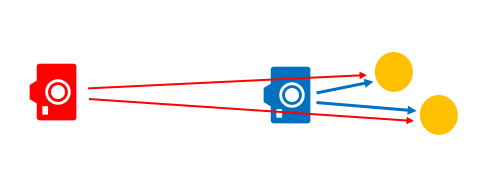

そうすると、前後差が強調された不自然な写真になってしまうのです(図1)。

手前にあるミカンが、とても大きく感じますね。

この違和感は、すこし離れたところから撮影するだけで、かなり解消されます(図2)。

図1と比べると、その違いは明らかです。

もちろん、図1と図2でミカンの位置を変えて撮影しているわけではありません。

撮影位置によって、なぜ違う画像になるのか

なぜこのような違いが起こるのでしょうか。

モチーフに近づくと(図3 青いカメラ)、それぞれのミカンとカメラの距離の比率は大きくなるので、前後差が強調されて映ります。

モチーフから離れると(図3 赤いカメラ)、それぞれのミカンとカメラとの距離の比率は小さくなるので、前後差は強調されず自然な感じに映るのです。

どの程度の距離を取るかは、モニターでチェックしながら探ります。

これは、顔を写す時も同じです。

近づきすぎると歪みは大きくなり、別人のようになってしまいます。

写真との合成で描く

教室で人物を描くと、背景を外の風景と合成してしまう方がいます。

草むらに座らせたり、海岸に立たせたりして、思い思いの世界を作り上げています。

それはそれでいいんですけど、明らかに良くない時があります。

背景を別の風景と合成する時に、一番注意するべきは水平線の位置と光です。

人物を見ている目の高さと、合成しようとする風景の目の高さがズレていると、なんとも言えない不思議な状況になってしまいます。

絵を見ているだけで酔ってしまいそうになるくらい酷い場合もありますが、本人はいたって平気ですから困ったものです。

また、教室で描いた人物には右から光が当たっているのに、背景に使われている風景はその反対側からの光になっている。

そんなバカな…と、思うかもしれませんが、これもよくあることです。

季節によっても光の強さは違いますから、着ている洋服に見合った季節の光になっていなければなりません。

背景を変えるなら、最低限のポイントは押さえておきたいものです。

トリミングについて 「写真をキャンバスの縦横比に合わせる方法」

旅先で撮影してきた風景写真や、※1ネットの画像を参考に絵を描く方から、「キャンバスと写真の比率をどうやって合わせたらいいですか」と聞かれることがあります。

写真とキャンバスは相似形になっていないことがほとんどですから、それをどう処理したらいいかということです。

電卓をはじいて縦横比を計算してもいいですけど、やっぱりそれは面倒です。

※1 ネットの画像などの著作物を使う場合、自分が楽しむ範囲内であれば複製は許されていますが、公募展などに出品することはアウトです。

キャンバスの縦横比に写真を合わせる方法

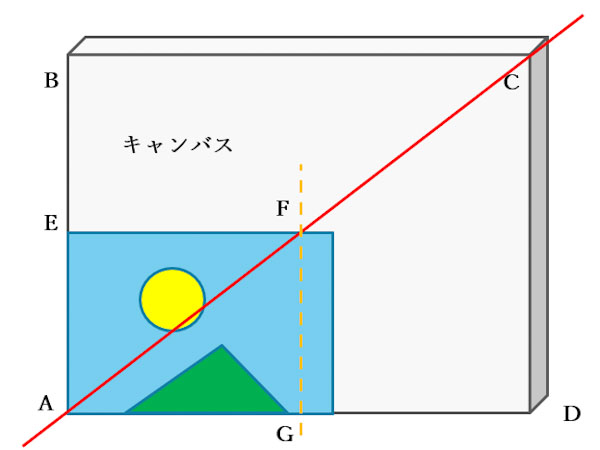

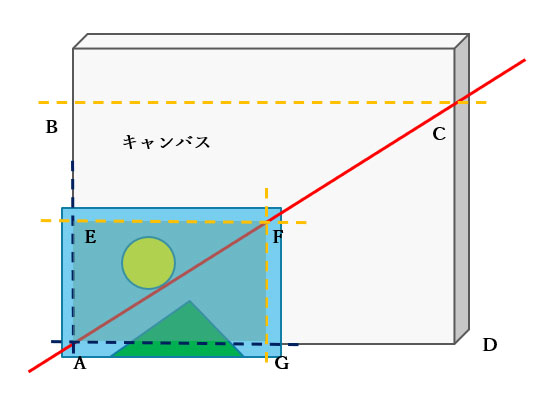

キャンバスの対角線を使って、写真の相似形を割り出す方法を示します。

図1のように、写真とキャンバスの角を合わせて置きます。

キャンバスの対角線ACに糸(赤線)を張り、写真とぶつかったところ(F)から垂直に切り取ると、写真AEFGとキャンバスABCDは相似形になっています。

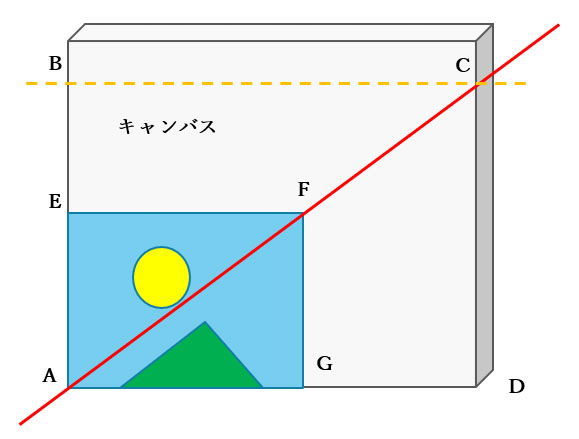

写真の縦横比にキャンバスを合わせる方法

図2のように写真の対角線に糸を張ります。

キャンバスとぶつかったところ(C)から水平に線を引くと、写真AEFGとキャンバスのABCDは相似形になっています。

あるいは、キャンバスを特注するか、自作するしかありません。

トリミングしたい部分と同じ比率のキャンバスの見つけ方

基本的な考え方は、先述したことと同じです。

写真の切り取りたい部分AEFGを決めて、図3のようにキャンバスに重ねます。

※ 実際に切り取ってしまえば、「写真の縦横比にキャンバスを合わせる方法」と同じです。

AFに糸を張り、キャンバスとの交点Cを定めれば、四角形ABCDが求めるキャンバスの形になります。

この場合も同様に、求める形に最も近い形のキャンバスを選べばいいでしょう。

最後に

シャッターを切るだけで安心してはいけません。

必ず、自分が見ている世界との違いを確認しましょう。

後で画像を見て、現実との違いに気が付いても遅いのです。

「あの時、ホントはもっときれいだったんです」

そんな声をよく聞きますが、後の祭りです。

肝心なところが欠けていたり、ピントがボケていたり、明暗が曖昧だったりなどもよくあることです。

曇った風景写真を見ながら、晴れた絵にしたいなどと仰る方も少なくありませんが、それならば晴れた写真を用意するべきです。

写真を使うならば、可能な限り現実の世界に近い写真を使うべきなので、その写真が撮れるまでシャッターを切り続ける覚悟が必要です。

しかし、写真を撮ることに執念を燃やすのではなく、あくまでも自分の眼と手で描く練習を続けてほしいと思います。

写真の使用は、あくまでも参考程度に留めたいものです。

遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。

コメント