空はなぜ青いのか。

そして、夕焼けはなぜ赤いのか。

誰もが一度は感じたであろうこの疑問。

子どもに尋ねられて答えられなかった、という経験がある方もおられるでしょう。

子どもが分かるような説明は非常に難しいですが、解明されているその理由を紹介します。

空が青く見えるのはなぜ?‥レイリー散乱とは?

これを解明したのは、イギリスの物理学者J.W.レイリー卿(1842~1919)でした。

太陽光線が大気中の塵埃などにぶつかると、四方八方に散らばります。

これを散乱といいます。

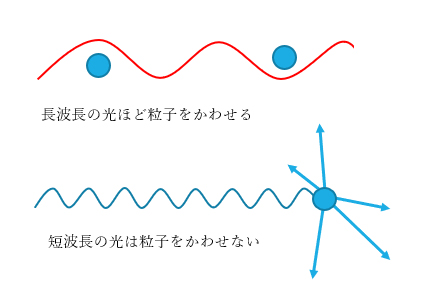

太陽光線には様々な色の光が含まれていますが、その中でも特に青い光は散乱が起きやすく空が青く見えるのです(図1)。

これを、発見者の名にちなんで「レイリー散乱」といいます。

この現象は光の波長より小さい気体分子(酸素や窒素)に当たると起こります。

夕焼けが赤く見えるのはなぜ?

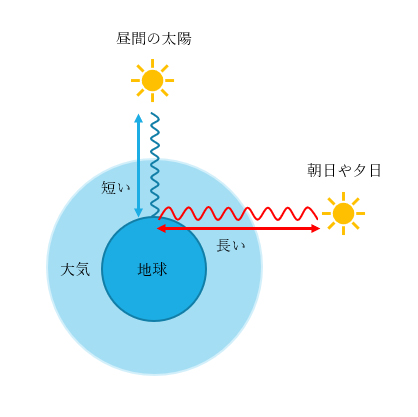

夕焼けが赤く見えるのは、太陽光が大気を通る距離に影響します。

昼間の太陽に比べて夕方(朝方)の太陽は地平線近くに傾くので、光が大気を通る距離が長くなります。

長い距離を進むうちに、散乱された青い光は弱まります。

散乱しにくい赤やオレンジの光だけが地上に届き、私たちはその色を見ることにより、夕焼けは赤く見えるのです(図2)。

この原理もJ.W.レイリー卿により解明され、「レイリー散乱」と呼ばれます。

雲が白く見えるのはなぜ?‥ミー散乱とは?

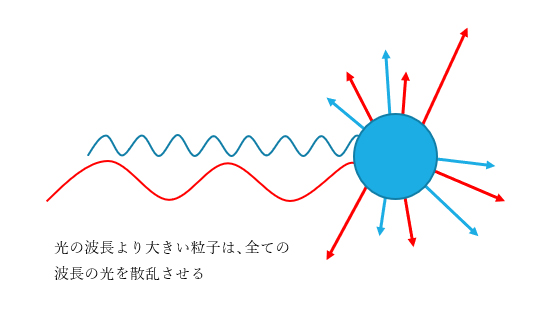

太陽光が、光の波長より大きい水蒸気などの粒子に当たる時、すべての色の光が一様に散乱するので白く見えるのです(図3)。

グスタフ・ミーが解明したことにより、「ミー散乱」といいます。

空の色と雲の陰

空を描く時に知っておくべきことがいくつかあります。

一番のポイントは太陽です。

太陽に向かうのか、太陽に背を向けるのかで空の色は違うのです。

また、それによって雲の見え方も違います。

太陽に向かっている場合、空はかがやきがあり、それが「青」と混じりあってすこしくすんだグレーに見えます。

逆に太陽を背にしている場合、「青」の彩度は高くなり、色みも豊かに見えます。

地表近くから天頂までの間では明るさも変化しており、地表に近い方が明るく見えます。

雲も太陽向かって見る場合と、その逆では、見え方が違います。

太陽に向かって雲を見ると、中央が暗くてエッジが明るくなっています。

太陽を背にして雲を見ると、上部が明るくなり、下部が暗くなります。

また、小さい雲はあまり白く見えません。

これは大きい雲に比べて、光を反射させる水蒸気の量が少ないからです。

普段、何気なく見ている空と雲ですが、注意して見るとずいぶん表情が違います。

ぜひ、じっくりと観察してみてください。

参考図書

最後に

普段何気なく目にしている空や雲ですが、注意深く観察するだけで、その色の違いに驚かれると思います。

何事に対しても、子どものような好奇心をもって臨めば、見えてくる世界も違ってくるということでしょうね。

遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。

コメント