原色とは

「原色」とは、他の色を混ぜても作り出すことのできない色のことです。

ちなみに、各色相において、もっとも彩度の高い色を「純色」と呼びます。

純色は〈赤み〉、〈青み〉など純粋にその色みだけを持ち、無彩色の要素を含みません。

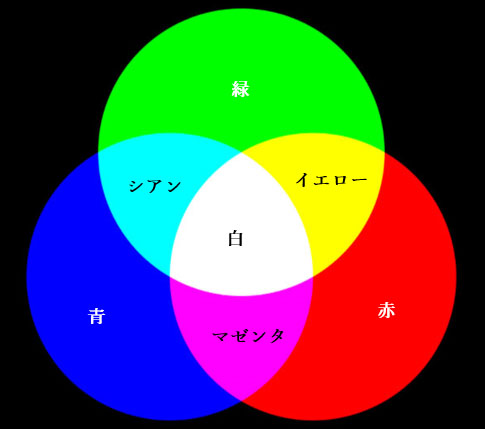

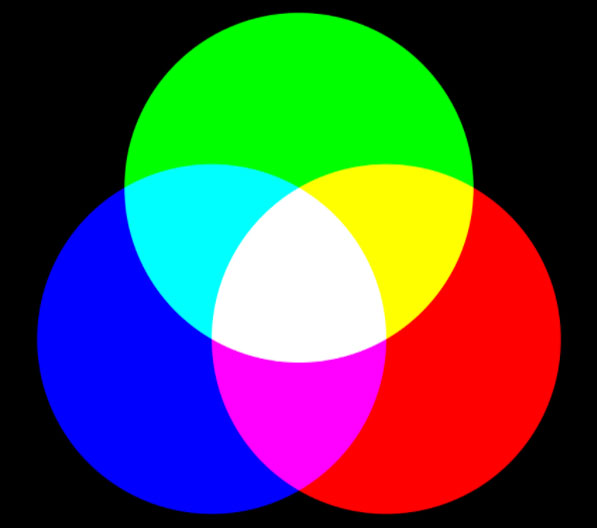

色光の3原色

〈赤〉(Red)、〈緑〉(Green)、〈青〉(Blue)の3色で、略号のRGBで表します。

他の色はこの3色を混ぜることによって作りだすことができます。

光の混色は、色を混ぜるほど明るくなり、これら3色全てを混ぜると〈白〉になります。

カラーテレビやパソコンの液晶画面などの色は、この「色光の3原色」によって作り出されているのです。

光の混色では〈赤〉と〈緑〉を混ぜると〈イエロー〉、〈赤〉と〈青〉を混ぜると〈マゼンタ〉、〈青〉と〈緑〉を混ぜると〈シアン〉になり、これが「色材の3原色」となります。

色光の3原色と、色材の3原色の関係は次の通りです。

色材の3原色

〈シアン〉(Cyan)、〈マゼンタ〉(Magenta)、〈イエロー〉(yellow)の3色で、略号のCMYで表します。

今日ではプリンターの色で目にしているのではないでしょうか。

原理的には色材の3原色を混ぜ合わせれば〈黒〉になりますが、実際のインクでは3色を混ぜ合わせてもきれいな〈黒〉は得られません。

そのため、特別に〈黒〉のインクを追加し、合計4色で実用化されています。

色材の混色は、混ぜるほどに暗くなっていくのが特徴です。

色の知覚

人はどのように色を感じているのでしょうか。

太陽光がスペクトルから成っていることを示したニュートンは、人間の眼にもスペクトルを処理する多くの器官があると考えました。

ヤングーヘルムホルム説 (3色説)

ニュートンの説に対して、19世紀の初頭にイギリスの医師トーマス・ヤングは、人間の眼には光の3原色である〈赤〉、〈緑〉、〈青〉にたいして反応する3つの受容体があり、その感じ方の割合によってさまざまな光の色を処理していると考えました。

その約50年後、ドイツの生理学者ヘルマン・ヘルムホルツはこの考え方を発展させ実証します。

この説は、2人の名前をとって、ヤングーヘルムホルム説、または3色説と呼ばれています。

反対色説 (心理4原色説)

この説に反して、ドイツの医師エヴァルト・へリングは色の見え方による色覚モデルを考えます。

つまり、3色説では、〈黄〉は〈赤〉と〈緑〉の反応から生じるが、〈黄〉に〈赤〉と〈緑〉は感じられないということから、純粋に〈黄〉を感じる器官があるのではないかと仮説を立てます。

この仮説ををもとに、網膜には「赤緑視物質」、「黄青視物質」、「明暗視物質」の3種類があり、これらによって色の感覚が生じるとします。

「赤緑視物質」は分解すると〈赤〉、合成すると〈緑〉の感覚を起こし、残りの2つに関しても同様の反応を起こすと提唱しました。

これを反対色説、または心理4原色説といいます。

段階説

では、どっちが正しいのか、ということになりますよね。

現在では、視細胞レベルではヤングーヘルムホルム説が成り立ち、次の神経レベルの段階では反対色説が成り立つことが実証されており、これらを複合させた段階説が有力となっています。

余談‥食の5原色

果物や野菜には、さまざまな色がありとてもきれいです。

色には「色光の三原色」、「色材の三原色」がありますが、食材にも「食の5原色」なるものがあります。

〈赤〉、〈黄〉、〈緑〉、〈白〉、〈黒〉の五色は見た目にも美しく、栄養面でもバランスの良い食事の目安となります。

たとえば、ご飯の〈白〉に梅干の〈赤〉と海苔の〈黒〉、そして定番の卵焼きの〈黄〉、ほうれん草の〈緑〉に鮭の〈赤〉などの5色といった具合です。

その他にも青魚やナス、紫芋に紫キャベツなどの〈青〉や〈紫〉などもありますが、ここでは基本の5色の食材について取り上げます。

赤の食品

| 食材 | 栄養素 |

|---|---|

| 肉 魚 | たんぱく質 脂質 |

| 魚 | 不飽和脂肪酸 (体内での合成はできないので、摂取の必要性あり) |

| 人参 | βカロテン (体内でビタミンAに変換されます) |

黄の食品

| 食材 | 栄養素 |

|---|---|

| 大豆製品 | 栄養価が高い |

| かぼちゃ | ビタミン類 |

| 卵 | たんぱく質/ビタミン類 |

緑の食品

| 食材 | 栄養素 |

|---|---|

| ほうれん草 ねぎ キャベツ | ビタミン ミネラル |

白の食品

| 食材 | 栄養素 |

|---|---|

| ご飯 うどん | 炭水化物 |

| 白菜 | 鉄 マグネシウム カリウム |

黒の食品

| 昆布 | ビタミン類 ヨウ素 |

| きのこ類 | ビタミン ミネラル |

バランスの良い食事は健康な体を作ります。

健康であってこそ、絵も健康であるというものです。

最後に

遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。

コメント