■ 紙を継ぎ足して二点透視図法の建物を描いたことがある。

■ 二点透視図法を描くための便利な方法を知りたい。

透視図法を勉強してスケッチに出かけると、その図法通りに描けなくて困った、という方はたくさんおられると思います。

特に二点透視図法を使って建物や室内空間を描こうとすると、二つの消失点をスケッチブックの中に収めることが難しくなりますよね。

2つの消失点をスケッチブックの中に収めようとすると、絵は小さくなってしまいます。

建物を大きく描こうとするなら、紙を継ぎ足すなどして消失点を求めればいいのでしょうが、これは面倒で実践的ではありません。

正確に描くためには消失点を設定する方が良いのですが、ここではその方法をとりません。

では、どうするのか。

この記事では、ガイドラインを使って、二点透視図法のパースを描く方法を紹介します。

外観パースの描き方

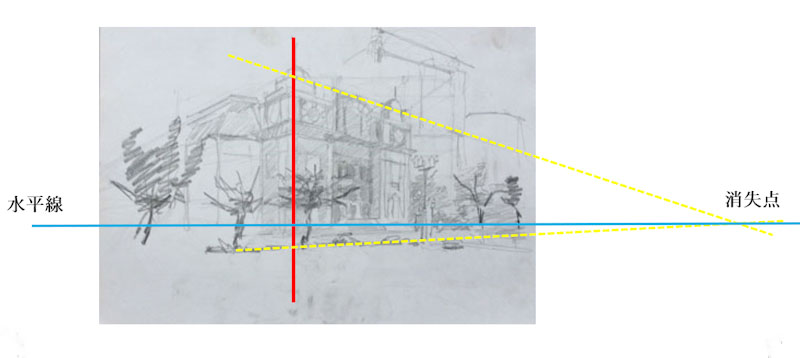

このスケッチは大阪市の中之島中央公会堂を描いたものです。

図1を見ると、画面内に消失点を取れないことがわかります。

二点透視図法で建物を描こうとすると、こういうことがよく起こるのです。

こういう場合ガイドラインを使う方法が有効です。

では、右壁面を例に話を進めていきましょう。

まず、建物の一番手前の角を決めます (図1 赤線)。

これが垂直基準線となります。

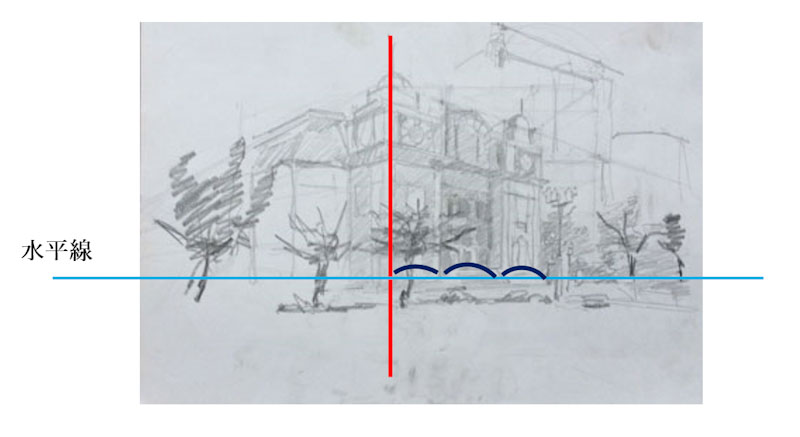

この時、作品の完成図を予想してラフにアタリを取っておくと、描きやすくなります。

コンパスの片方の脚を垂直基準線と合わせ、もう片方の脚を「画面」上で外形線と合わせます。

そのまま、スケッチブック上に移して外形線を引きます。

この時、目で見て感じている以上に、傾斜角度が大きいと驚くはずです。

※ これは形の恒常性が働いているからです。

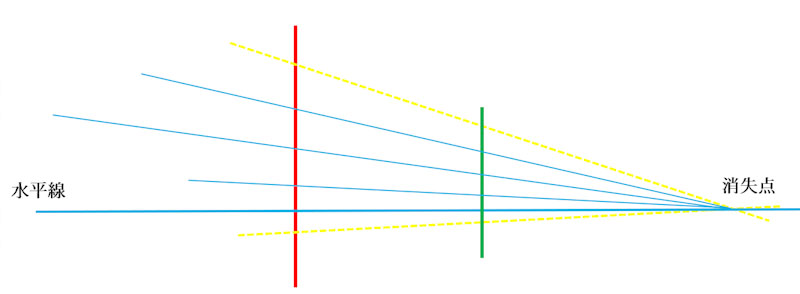

外形線が引けたら、適当な場所にもう1本垂直線を引きます(図2 緑線)。

これはどこでも構いません。

2本の垂直線を黄点線で挟まれた範囲で、それぞれ等分します(ここでは4等分)。

等分した点をもとに、図2の青線のように結びます。

奥行き方向への傾斜角度は、これをガイド線として描いていきます。

奥行き寸法は、必ず「画面」上で測ります(図3 濃青線)。

左壁面も同様に描きます。

今回の建物は大きく、両壁面の消失点を、画面内に取ることができませんでした。

最初に練習するなら、もう少し小さい建物を狙い、片側の消失点は画面内に取るようにしてください。

その方が描きやすくなります。

室内空間パースの描き方

こんどは、室内空間パースを描いてみましょう。

描き方の手順は、外観パースとほぼ同じですが、どちらか片方の壁(今回は左の壁)の消失点を、スケッチブックの中に収まるようにして、描き進めます。

外観パースの時と同様に、ある程度完成図を予想して、ラフにアタリを取っておくとよいでしょう。

今回は、ガラス戸になっている左の壁の消失点を、画面内に収まるようにして描くことにします。

初めに、垂直基準線を一番奥のコーナーに取ります (図4 赤線)。

(外観パースでは、建物の一番手前の角でした。)

左の壁から描きます。

〈床と壁〉、〈天井と壁〉の境界線の角度をコンパス等を使って測り、それぞれの線を図5の赤線のように延長します。

その交点が、左壁面の消失点となります(図5 赤丸)。

角度を測る時は、必ず「画面」上で測ります。

右の壁も同様に〈床と壁〉、〈天井と壁〉それぞれの境界線の角度をコンパス等を使って測り、図6の黄線のように描きます。

この時も「画面」の意識を忘れないようにしましょう。

ここでは4等分しました。

これをガイドラインとして右の壁を描きます。

奥行き寸法も必ず「画面」上で測ります。

つい、現実世界の奥行き方向にとらわれてしまいますが、常に「画面」の意識を忘れないことです。

左の壁と平行な面はすべて、図7の緑線のように結びます。

今回は水彩で着彩してみました。

もう1つのテクニック、測点法(M点法)

今回のように二点透視図法で建物などを描く場合、スケッチブックの中に消失点が取れないことはよくあります。

むしろその方が多いでしょう。

そんな場合に今回紹介したガイドラインを使う方法は、比較的簡単で使いやすいテクニックですが、この他にもう1つ測点法(M点法)という考え方があります。

少し複雑で難解なところはありますが、知っておくと便利なテクニックでもあります。

✅ 興味のある方は次のリンクからご覧ください。

透視図法に関するおすすめ本

もっと詳しく透視図法を知りたい方のために、おすすめ本をまとめました。

僕自身が透視図法を勉強するにあたって出会った、わかりやすくて実践的な本ばかりです。

ぜひ、チェックしてみてください。

最後に

外形線の角度を測る際に、画面の意識さえできていれば、失敗することはありません。

奥行き寸法を測る時も同じです。

遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。

コメント

コンパスで角度が測れるのでしょうか?

コンパス以外にも、V字が確保できるものなら何でも使えます。

鉛筆を片手で2本持ったり、名刺やICカードなどを2枚合わせてクリップで止めたりなど工夫してみてください。

重要なのは、「透視図の画面」上で角度を測ることです。

例えば、棟の見かけの傾斜角度を測る際、奥行き方向にV字を合せようとする方がいますが、それは間違いです。

あくまでも「画面」は視線に対して直交しているので、それを見失わないようにしなければなりません。

「画面」については、いくつか記事をアップしていますので、そちらをご覧ください。

コメントありがとうございました。