見えたように描くばかりが絵ではありません。

二次元の平面に奥行きを表す遠近法(透視図法)は、完成度が高く素晴らしい表現方法ですが、場合によっては不向きな場合があります。

日常生活で見かける説明図や、部屋の見取り図などは、透視図法で描くとかえって分かりにくくなってしまいます。

そこで使われているのが「斜投象」や「軸測投象」などですが、これらはいったいどんな表現方法でしょうか。

今回、この記事を遠近法、透視図法としてカテゴライズしましたが、厳密には遠近法、透視図法ではありません。

ブログの整理の都合でそうしています。

斜投象

「斜投象」でよく目にするのが「キャビネット図」と呼ばれるものです。

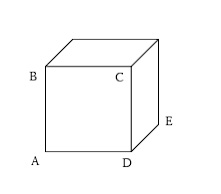

正面図ABCDは等比率で同じ形のまま描き、奥行きを示す斜線DEは45度の角度で正面図の一辺の長さの半分で表します(図1)。

「一点透視図法」に似ていますが、奥行き方向への辺はすべて平行に表すので消失点を持ちません。

数学の授業で、説明としてよく描かれる立方体のイメージです。

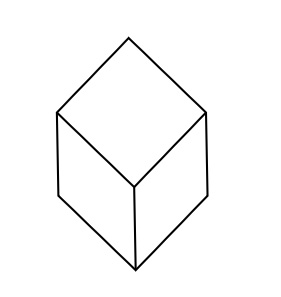

図2のように見下ろしたように描けば「ミリタリ」と呼ばれます。

この場合、平面図が等比率で同じ形に描かれます。

軸測投象

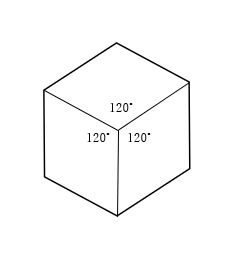

「軸測投象」で最もよく目にするのは「等測図」、通称「アイソメ (アイソメトリック)」と呼ばれるものです。

立方体の一つの頂点に集まる三つの面の角度を、それぞれ120度になるように描きます(図3)。

奥行き方向の寸法も実寸でとるため、寸法出しには都合はいいのですが、実際の見た目より大きく描かれることになります。

吹抜屋台

斜投象や軸測投象は、日本の絵巻物や浮世絵にみられる、「吹抜屋台」と呼ばれる表現方法で描かれた作品に似ています。

「吹抜屋台」では屋根を描かず、室内を斜め上から俯瞰で眺めたように描かれており、『源氏物語絵巻』、『紫式部日記絵巻』『春日権現験記絵巻』などに典型的な用例がみられます。

吹抜屋台を遠近法(透視図法)で描いてしまうと、奥の部屋や人物は小さくなり、その様子がわかりにくくなってしまいます。

しかし、この表現では、奥の部屋の様子も手前と同じように見ることができます。

つまり、これらは「分かるような図」であって「見えたような図」ではないということです。

第三者に分かりやすく伝えるための図法と言えます。

最後に

「斜投象」、「軸測投象」それぞれ説明図や組立図に使われていますが、立体を第三者に分かりやすく伝えるには打ってつけの図法です。

絵画制作においても、「分かりやすさ」というのは非常に重要です。

描いた絵が自分の見えている世界を正しく伝えられているか、いつも客観的に判断しなければいけません。

遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。

コメント