人物画に苦手意識を持つ方は多いと思います。

形が上手く取れずに、どことなく変な人物になってしまうからでしょう。

しかし、上手く描けないからといって避けていては、いつまで経っても上手く描けませんよね。

では、どうすれば上手く描けるのでしょうか。

それには人物を見るべきポイントがあります。

この記事では、人物を上手く描くため知っておくべき正中線について解説します。

正中線とは

人物の中央を、頭から胴体にかけて通っている線を正中線と言います。

人物を描く時、この正中線を意識することは重要です。

まずは頭部の正中線から解説していきましょう。

頭部の正中線

頭部は複雑な形をしていますが、単純な形に置き換えると描きやすくなります。

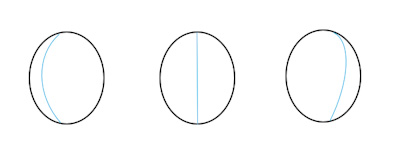

頭の形を卵型として捉え、正中線を考えます。

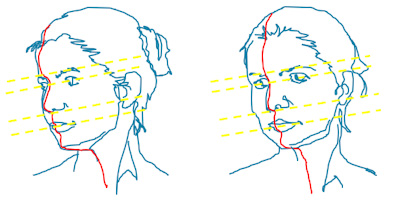

図1は卵型に単純化した頭の形に、正中線(青線)を引いたものです。

真ん中が正面を向いている図になります。

正中線を左右に動かすだけで、頭の向きも変わることが分かります。

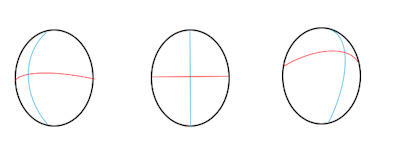

目の位置を表す線を描き入れてみます (図2 赤線)。

目の位置は頭のちょうど真ん中にあります(もちろん個人差はあります)から、上を向くと目の位置もやや上になります。

左の図に比べて、右の図は上を向いているのが分かります。

正中線と目の位置を意識するだけで、立体的に捉えやすくなるのです。

体幹の正中線

考え方は頭部と全く同じですが、場所が変わるとピンとこないという方もおられるでしょう。

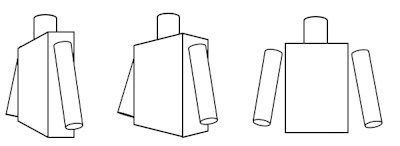

頭と同様に胴体も単純な形に置き換えて考えます。

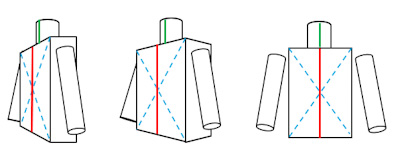

図3は箱と筒で組み合わせた人物だと思ってください。

右端の図が正面を向いた形ですが、この正中線は簡単に分かると思います。

残りの2つはいかがでしょうか。

正中線を引いてみましょう。

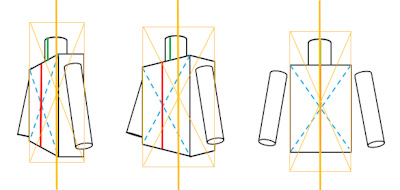

図4の赤線が正中線です。

斜めを向くと、正中線の手前と向こう側で大きさが違うことに注目してください。

これを意識して描くことで、人体のしぜんな立体感と奥行きが表現できます。

緑線は首の正中線になりますが、必ずしも胴体の正中線と一致するとは限りません。

ここでよく質問に出てくるのが、中心線との違いです。

黄線が中心線です。

正面図では正中線と中心線が一致していますが、残りの2つでは一致していません。

コップやワインボトルは中心線を意識して描きますが、人体を描く時は正中線を意識して描きます。

✅ 中心線についての解説は以下のリンクをご覧ください。

正中線を意識して、斜めを向いた顔を描く

普段、私たちが最もよく目にするのは斜めを向いた顔です。

しかし、この斜め向きの顔は難敵です。

どこから描けばいいのでしょうか。

まず、頭の形を単純な形に置き換えた卵型に正中線を描き入れます。

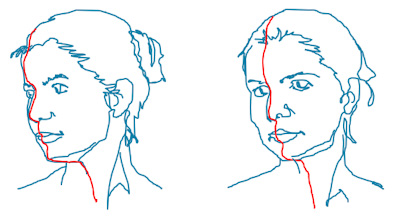

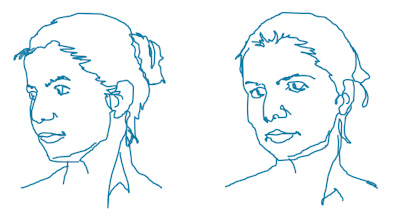

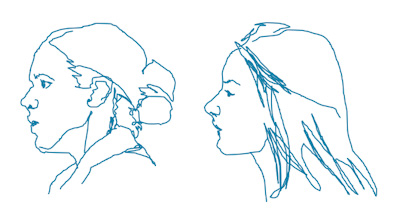

ここでは、完成図に正中線のみ描き入れてみます(図7 赤線)。

正中線の右側と左側の広さが違いますね。

見る角度が変われば、その違いがはっきり表れます。

しかも、この顔はすこし傾いていますから、それにともなって正中線も傾きます。

この傾きは垂直線を基準にして測ります。

目、鼻、口は正中線をたよりに描いていきますが、その前にこれらが正中線に対してどういう配置になっているか見てみましょう。

各パーツに対して黄点線を入れてみます (図8)。

目や鼻や口は正中線に対して直交していますから、正中線が傾けば当然これらのパーツも傾きます。

これらの関係さえおさえておけば、斜めを向いた顔も描きやすくなります。

✅ 顔の比例については次のリンクをご覧ください。

横顔の正中線はどこにある?

横顔の正中線はどこにあるのでしょうか。

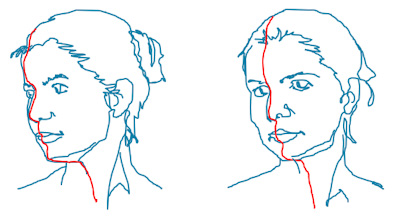

真横を向くと正中線は輪郭線に一致するので、無くなっているように感じますがそうではありません (図9)。

横顔を描く時のポイント

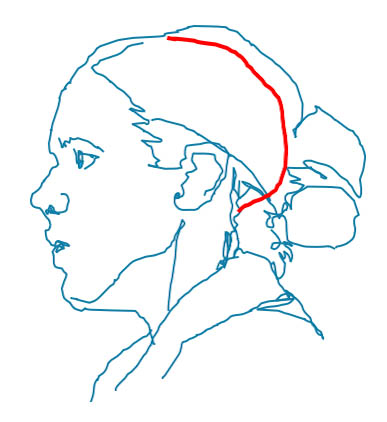

横顔を描く時のポイントは、後頭部の大きさを意識することにあります。

後頭部の大きさや形は髪を結っていると分かりやすいのですが、髪をおろすと分かりにくくなります。

図10に後頭部を示します。

いかにボリュームがあるかがわかるでしょう。

人体デッサン、人体解剖学に関するおすすめ本

さらに詳しく知りたい方は、おすすめの本を以下のリンクにまとめてあります。

僕自身が人体デッサンを勉強する中で出会った良本ばかりなので、ぜひチェックしてみてください。

最後に

正中線を意識して描くだけで、人物画は大きく変わります。

より立体的な表現ができるようになり、人物の存在感が増すのです。

知らなかったという方は、ぜひ試してみてください。

遠近法、色彩、人体、構図などの講座ブログは、「絵画講座 / インデックス」として、まとめてありますので、ご活用いただければ幸いです。

コメント